广州柴油机厂:“华南第一家” 见证百年工业史的沧桑与骄傲

日期:2024-04-29

坐落在芳村大道东73号的广州柴油机厂,已历经了百年的沧桑。它的历史可追溯至始建于1911年的协同和机器厂。2018年,协同和机器厂入选第一批中国工业遗产保护名录。主要遗存:厂房1座(建于1922年)、设备有剪床一台(1940年代)、立式车床1台(美制1933年)及吊机等。2023年,广州市工业和信息化局公布了第一批广州市工业遗产名单,广州柴油机厂与协同和机器厂旧址一起被纳入其中。事实上,协同和机器厂便是广州柴油机厂的前身,二者的历史渊源密不可分。

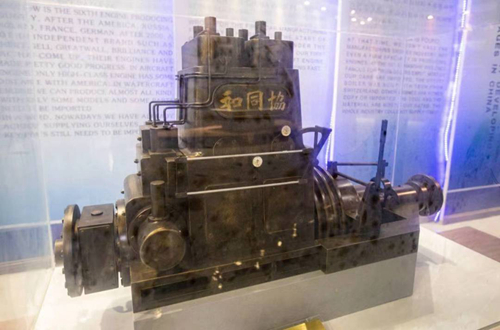

1911年,陈拔廷、陈沛霖等人在芳村大涌口附近创建了协同和机器厂。经过几十年的历史沉浮,协同和机器厂于1966年改名为广州柴油机厂,成为全民所有制企业。协同和机器厂的厂房一直作为广州柴油机厂的一部分而被使用。协同和工人曾经使用的工作台也被沿用至2005年。这个工作台已有近百年的历史,底座上刻着“协同和”三字,仿佛在诉说着当年的繁忙与辉煌。2005年,广州柴油机厂又建了新厂,这才从协同和机器厂旧时的厂房搬出。

在如今的广州柴油机厂中,依旧留存着曾经的装配车间、铸造工装车间、铸造车间等,历经风雨洗礼,依旧屹立不倒。古朴沧桑的门窗,仿佛在诉说着无尽的历史故事;红色的砖墙,沉淀着岁月的痕迹,也散发着浓厚的历史气息。

协同和机器厂旧址

“师夷长技” 仿造第一台国产柴油机

协同和机器厂是广州柴油机厂的前身。协同和机器厂的历史同样是广州柴油机厂的历史。从最初的协同和机械厂,到后来的广州柴油机厂,广州柴油机厂的历史是一部充满奋斗、创新和发展的史诗。

提起广州柴油机厂,就不得不提到中国第一台柴油机。早在“协同和”时期,这里便诞生了中国的第一台柴油机。

由与和西方资本主义国家接触较早,广州成为我国兴起近代工业较早的城市之一。十九世纪末叶,广州民营机械修配和制造业的出现与华南地区民族资本经营近代工业密切相联,是社会经济发展的必然。一方面,民族资本所经营的缫丝、碾米、造纸、火柴和航运等为机械修配和制造业提供市场,并且使之拥有一定数量的机械工人;另一方面,新兴行业的利润引起了一些投资者的兴趣。这就使广东机械工业在当时具备了发展的条件。在此期间,张之洞积极整顿扩充广州机器局,兴办广东钱局等,为当地工业的进步奠定了坚实基础。而在近代工业发展的浪潮中,协同和机器厂以其显著的影响力成为近代机器工业企业中的佼佼者。

在清末民初的变革时期,近代民族工业崭露头角。而广州的工匠们敏锐地得风气之先。据《广州市志》载,1911年,陈拔廷等人在芳村在芳村一个不起眼的村子里携手创建了协同和机器厂。

广府少年陈拔廷出身贫寒但天赋异禀,十二三岁时便踏入叔父的均和安机器厂,从学徒起步,逐步在机械修理领域崭露头角。他凭借对技术的执着追求和刻苦钻研,迅速成为均和安厂的核心技术力量,肩负起机械维修的重任。

陈沛霖同为均和安机器厂的技师,何渭文则是碾米厂老板,他们因共同的兴趣而结缘。在一次聚会中,何渭文提及碾米推磨对牲口的巨大消耗,这激发了陈拔廷的灵感。他立刻意识到,机械化是解决问题的关键。三人一拍即合,陈拔廷、陈沛霖有机械技术,而富商何渭文能提供资金支持。他们共同创办了协同和机器厂,开始了艰辛而漫长的创业历程。厂名“协同和”寓意着“协力同心,和衷共济”的精神。然而,初创时期的协同和面临着设备落后的困境,仅有几台旧式车床和钻床。但陈拔廷等人并未因此气馁,他们时常被珠江上外国船只的柴油机轰鸣声所触动。

1913年,他们发现,亚细亚火油公司的油轮用上了更为先进轻便的柴油机,遂动了制造先进柴油机的念头。他们买通了船上中国船员。借修船之机,陈拔廷开始认真研究国外先进柴油机的工作原理。一连三个晚上,陈拔廷带上工人上船,拆开机器,度量尺寸,描绘图样,眼看心记,回厂反复试制。柴油机的制作工艺复杂,技术要求精密。他们虽然读书不多,但有技术,有经验且敢于尝试、创新。没有工程师和技术员的指点,在设计或技术上遇到难题时,他们便把师傅、学徒集中到一起,集思广益,共同商讨解决办法。每一件主要部件制成之后,众人都对它评头品足,严加挑剔,把找出的毛病逐一修正。

协同和动力机博物馆内展出的立式双缸柴油机

经过近两年的反复琢磨,反复试制,他们终于在1915年成功造出中国第一台柴油机。虽然这是仿效品,而且制作技艺较为原始,其中有些配套零件如曲轴、连杆等还须依靠进口,但还是有其非凡的意义。其中还有个小插曲值得一提,虽是仿造,但他们不是完全按照原机仿制,而是作了若干改进,车叶转向及其他部件装配方式等都有不同之处。一次,外国制造商看到航行在广州到梧州的船使用协同和生产的柴油机,认为侵犯了他们公司的发明专利,于是向中国政府起诉。而协同和因为并非完全照搬,被判胜诉,最终获得专利权。

这第一台国产柴油机安装在了一艘叫“海马”的客轮上。而“海马”在广州、梧州、南宁之间航行,展示了中国机械工业的崭新面貌。

打开国内外市场 逐渐成为“华南第一家”

广州柴油机厂是中国柴油机制造业中历史最悠久的企业,它曾是华南地区最大的机器厂,到如今也是华南地区最大的中速柴油机制造企业。仿造第一台国产柴油机的工厂、华南第一家生产万匹柴油机的工厂……经过数代人的接续奋斗,广州柴油机厂在工业史上留下了浓墨重彩的一笔,也无愧于“华南第一家”的称号。那么,在仿造出第一台国产柴油机之后,它又是如何做大做强的呢?

自18世纪末瓦特改良蒸汽机以来,蒸汽机成为推动世界发展的一大动力。早期的蒸汽机工作压力很低,结构极其笨重,效率较低。但经过多年的不断改良,蒸汽机功率和效率都得以提高。在这之后,大多轮船都采用了蒸汽机驱动。1904 年,柴油机首次用于船舶推动装置,从此在船舶领域里开启了柴油机与蒸汽推动装置的竞争局面。但总的来看初期在与蒸汽推动装置的竞争中柴油机无突破性进展。在船舶使用中,蒸汽推动装置仍占据领先地位。

在协同和一行人成功仿造出第一台国产柴油机后,机器的销售也并非一帆风顺。他们曾在广州至惠州航线上的船里装上了一台45匹马力船用柴油机,试航效果很好。本以为一切水到渠成,岂料产品投入市场后,遭到一批保守老航商的抵制。这些老航商不愿意舍弃已使用多年的旧蒸汽机,拿出一笔资金去购买新柴油机。同时,他们对于“国产”柴油机也保持着怀疑的态度。如何打开市场成了协同和一行人不得不面对的问题。

协同和动力机博物馆内展出的立式机床

这里就不得不提及当时协同和另一位重要的股东——薛广森。薛广森同样也参与了第一台柴油机的仿造。据《近代中国工商人物志》载,薛广森出生于一个佃农家庭,由于家境贫寒,童年仅读过3年私塾。17岁随堂兄到香港谋生,先后在英军船坞铎也船厂和九龙红锄船厂做工。数年后,学成一手出色的机械技术。同时,他也在英资企业里经历了西方民主意识、现代企业经营管理的启蒙,薛广森等人意识到要改变那些老航商的偏见不是一朝一夕之功。他们为打开柴油机使用的市场,决心办航运公司。适逢三水县航商梁墨缘到访,他们相谈十分投机,之后合资成立粤海航运公司,买下一批旧船,用协同和生产的柴油机装备,投入航运。

粤海初开业时虽只有10艘船,主要航行珠江三角洲、东江、北江、西江以及广西地区。由于机器先进,航速快,客货载量多,粤海公司的船比之同行所用的蒸汽机船占了优势。而老航商们为了争夺生意,利用封建行帮势力,不许粤海公司的船靠泊码头。这使得他们只能抛锚河心,用小艇接驳上落客货。虽然极其不方便,但他们的生意仍相当好。

老航商们看一计不成,又用了联合削减票价、赠送礼品等手段。但几番较量之下,仍奈何不了粤海公司。最后,老航商们终于认输,纷纷向协同和订货。粤海公司亦扩大招股,船只增至40多艘,航线遍及珠江三角洲水网,远溯广西南宁,成为华南航运的知名企业。而粤桂两省其他内河航运船亦纷纷装上协同和柴油机。

在此期间,协同和机器厂的生产制造也从未停下探索的脚步。1918年,他们又成功研制出160匹马力的船用四缸内燃机,这一创举在当时引起了轰动。1928年至1929年间,工厂相继仿制成功多种船用、陆用二冲程和四冲程柴油机,其他产品的制造也有很大的改进和提高。

协同和也逐渐成为华南地区生产动力机最早、最大的工厂之一。至1937年,协同和机器厂已累计生产各种规格的柴油机383台,成为华南地区机器制造业的翘楚。此后,珠三角乃至华南地区的航运业逐渐被协同和掌控,协同和机器厂成为华南最大的柴油机机器厂。

从“协同和机器厂”到“广州柴油机厂”

在抗日战争的硝烟中,协同和机器厂遭受了前所未有的重创。在那个风雨飘摇的年代,协同和机器厂被迫转归日本垄断资本旗下的福大公司管理。福大公司以机器修造和造船业为主,协同和机器厂的主要业务也因此转变为海军舰艇修理。

1945年日军投降后,协同和机器厂再次回到陈拔廷手里。然而,此时的协同和已不再是昔日的辉煌模样,它遭受了严重的破坏,几乎濒临崩溃。没有生产工具和原材料,残留的设备生满了锈,垃圾成堆、脏乱不堪,呈现出一片破败凄凉的景象。

面对困境,陈拔廷没有放弃,他从香港的分厂运回了一些机器设备,经过几番周折,终于恢复了生产。但此时的协同和处境依然十分艰难。从恢复营业到1947年底,企业仍有相当数量的客户,但在半封建半殖民地的旧中国,由于国民党统治区的经济总崩溃,复苏的协同和机器厂也仅仅繁荣了两年时间。到广州解放前夕,工厂的生产实际已经停顿。

1949年广州解放以后,在困境中挣扎的协同和机器厂才重新获得生机。50年代前期,中华人民共和国成立前遗留下来的各型中、小舰船柴油机备件消耗殆尽,舰船面临停航。而我国当时船用柴油机研产能力薄弱。于是,国家组织了一些中、小型私营企业,以承包加工形式,与各船厂协作完成了各中、小型舰用柴油机配件的供给任务。不过其生产能力仅限于仿制高、中速小型船用柴油机,仅能满足一些小型舰船的供给。

1953年8月,协同和机械厂向人民政府提出公私合营的申请。翌年1月1日,协同和机器厂正式宣布公私合营,成为广州市最早的合营企业之一。

1956年,又有9家小型机器厂、铸造厂并入,协同和成为一家专业生产柴油机的工厂。至1957年,国家进行了巨额投资,新购了一批设备,使当时的技术管理、计划管理、新产品制造等都有显著进步,主要产品有120匹马力、200匹马力柴油机等。

为了加快广东地区的航运业发展,工厂在原有的基础上又进行了扩建,兴建了新的厂区。至1960年,在职人数增至1900人,产量也有大幅度的增长。

1966年,协同和机器厂正式更名为广州柴油机厂,成为全民所有制企业,其生产的发动机畅销海内外。而“协同和机器厂”的名称成为了历史,其旧厂房也成为了“广州柴油机厂”厂区之一。

精益求精 两度获得科学大会奖

广州市曾是华南地区最大的铸件生产基地。20世纪50年代,正是为国家工业打基础的关键时期。这一时期,一批私营铸造厂转为国营厂,同时在第一个五年计划期间,广州市新建了一批铸造厂及铸造车间。广州工业大道一度是广州市的工业走廊和经济支柱,沿路布满了各种有铸造车间的工厂及专业铸造厂。其中便活跃着广州柴油机厂的身影。

值得一提的是,在铸造领域,广州柴油机厂也取得了非凡的历史成就。1969年广州柴油机厂成功制造出我国最大截面球墨铸铁曲轴,荣获科学大会奖。

球墨铸铁的诞生是继炼钢技术发明之后,在黑色金属应用技术方面又一次重大的技术创新,是20世纪材料科学重大的技术进展之一。我国球铁的研究工作始于1950年。在球铁生产的初期阶段,生产工艺尚未成熟,导致产品质量不够稳定。因此,球铁主要应用于制造那些受力较小的零件以及机修配件。1956年9月和10月,我国在北京和上海分别召开了球铁曲轴研讨会,会上对球铁曲轴使用的可靠性给予了肯定。此后,多家柴油机厂积极响应,相继展开了针对球铁的试验研究工作,并逐步投入生产。球铁曲轴的成功应用,标志着我国的球铁作为一种工程材料登上了机械工业舞台。1958年11月召开第一次全国球铁会议时,全国已有近四百个单位研究、生产球铁。

协同和动力机博物馆内介绍了协同和机器厂的发展历史

20世纪60年代,随着国内工业的发展,对于更大功率、更高性能的柴油机需求日益增加,而曲轴作为柴油机的核心部件,其质量和性能直接关系到整个机器的稳定性和可靠性。因此,研制出具有更大截面、更高强度的曲轴成为了当务之急。

在此背景下,广州柴油机厂积极投入研发力量,攻克技术难关,成功制造出我国当时最大截面球墨铸铁曲轴——12V320型柴油机球墨铸铁曲轴。与锻钢材料相比,球墨铸铁材料具有优良的机械性能和耐磨性,能够显著提高曲轴的使用寿命和可靠性。而最大截面球墨铸铁曲轴这一成就不仅展示了广州柴油机厂在技术创新和产品研发方面的实力,也标志着我国柴油机制造业在关键零部件领域取得了重要突破。在70年代,广州柴油机厂的铸造车间是当时华南地区技术最强、最具影响力的铸铁件生产基地之一,主要生产有球墨铸铁、蠕墨铸铁等。

此外,广州柴油机厂在工业史上留下的痕迹还有许多。1975年,广州柴油机厂研制成功6ES75/160B型一万二千匹马力低速船用柴油机,成为华南第一家生产万匹柴油机的工厂。这部柴油机在1976年安装在广州造船厂制造的万吨轮“揭阳号”上,该轮多年来远航西欧、非洲、日本等地。

协同和机器厂旧址

伴随国家转型建设需要,广州柴油机厂又投入中速船用柴油机的研究。 为了提高燃料效率,中速船用柴油机经历了多次重大改进。例如,通过采用更高效率的涡轮增压器、改进的燃油喷射技术等,提高发动机的热效率,从而减少燃料消耗。广州柴油机厂于1977年研制成功6320型970千瓦中速船用柴油机,填补了我国这一档次船用柴油机的空白,获得1978年全国科学大会奖。

广州柴油机厂不仅承载着工业历史的印记,而且与周边城中村紧密相连,形成了一个独特而多元的社区生态。如今,广州柴油机厂已纳入到聚龙湾片区的改造项目中,处于启动区的旧厂区已如火如荼地进行着改造建设。旧厂区的主车间、新厂区的铸造车间、装配车间等将在改造中留存下来。它们既见证了工厂曾经的繁荣与变迁,也在默默等待着未来的机遇与挑战。

文:广州日报新花城记者 丁雄

图:广州日报新花城记者 丁雄、苏俊杰

来源:广州日报新花城客户端